«Есть ожидание того, что Трамп перестанет настаивать на том, что для него дело всей жизни — примирение России с Украиной здесь и сейчас. В Москве допускают такую возможность и были бы, наверное, не против. Но прямо не буллят Трампа, не желая оказаться в положении Зеленского в кабинете Трампа и Вэнса», — оценивает тактику России на переговорах политолог Михаил Виноградов. О том, какие нюансы есть в попытках примирения сторон, почему мысли о великой очистительной войне в стране не выходят за рамки фантазии писателя Александра Проханова и не прекратила ли Москва свой разворот на восток к Пекину, Виноградов рассказал в интервью «БИЗНЕС Online».

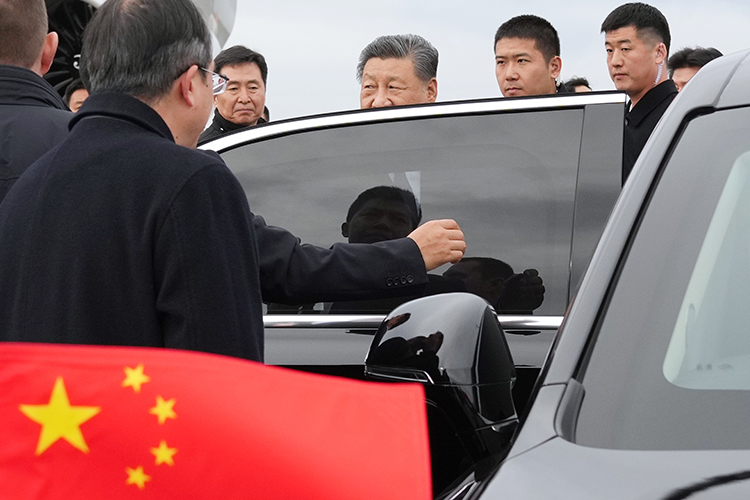

Михаил Виноградов: «Вряд ли интересам США отвечает полная победа России над Украиной»

Михаил Виноградов: «Вряд ли интересам США отвечает полная победа России над Украиной»

«Переменных много, но это не разрушает ожиданий на большое чудо»

— Михаил Юрьевич, в своем телеграм-канале вы довольно иронично пишете о развитии переговорного процесса вокруг урегулирования конфликта на Украине. Означает ли это, что вы не верите в серьезные и быстрые результаты, несмотря на решимость Трампа закончить войну как можно скорее?

— Это непростой вопрос. Как в спортивном тотализаторе. Ставить на тот результат, за который ты болеешь, или на тот, который кажется наиболее вероятным. Конечно, в быстрое мирное урегулирование хочется верить. Поэтому обесценивать все попытки в этом направлении не хотелось бы. Там есть масса нюансов, но в это хочется верить. И есть немало факторов, на это указывающих.

Скажем, появившиеся в прошлом году разговоры о попытках российских властей сформулировать образ победы. Это создает некое многообразие для реального урегулирования, потому что выглядит как значимость предъявления в качестве победы самых разнообразных вариантов результата. Наблюдается и подготовка российской управленческой системы к хотя бы частичной демобилизации, к какой-то социализации ветеранов. Кроме того, некоторая общая социальная энергия ожидания мира, конечно, в воздухе растворена. Это, может быть, иррациональный фактор, но он присутствует. Потому что мысли, коллективные ожидания имеют свойство материализовываться. И эта энергия ожидания финиша, я думаю, заметно сильнее запроса на бесконечную войну до условно победного конца.

Михаил Юрьевич Виноградов — российский политолог и регионовед, президент фонда «Петербургская политика».

Родился 9 апреля 1974 года в Москве. В 1997-м окончил исторический факультет МГУ им. Ломоносова.

1992–1993 — научный сотрудник Института массовых политических движений Российско-американского университета. Был участником авторского коллектива сборников «Россия: партии, ассоциации, союзы, клубы».

1993–1996 — научный сотрудник центра политической конъюнктуры РФ.

1996–1997 — эксперт аналитического отдела АКБ «АвтоВАЗбанк-Москва».

В 1997-м возглавил информационно-аналитическое управление центра политической конъюнктуры России. Был первым выпускающим редактором еженедельной серии аналитических документов «Политическая повестка дня».

1998–2004 — политический обозреватель еженедельника «Русская мысль» (Париж).

В 2001-м перешел на работу в центр коммуникативных технологий «PrоПаганда», где возглавил департамент политического консультирования, разрабатывал стратегии избирательных кампаний.

2007–2008 — генеральный директор центра политической конъюнктуры России.

C октября 2008 года — президент фонда «Петербургская политика».

Является одним из инициаторов создания политических рейтингов российских регионов.

С 2007-го совместно с политологом Евгением Минченко на постоянной основе выпускает рейтинг политической выживаемости губернаторов.

С 2012 года издает рейтинг фонда «Петербургская политика» с оценкой социально-политической устойчивости регионов.

Публиковал индекс влияния глав 200 крупнейших городов России, рейтинг инновационной активности в РФ (совместно с РБК и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации), ежемесячный топ-10 любопытных событий в регионах.

В 2015 году начал разработку рейтинга вице-губернаторов по внутренней политике.

По итогам 2011-го занял первое место в рейтинге цитируемости персон пиар-отрасли.

В 2013-м был признан самым цитируемым российским политологом.

Основной комментатор фонда «Петербургская политика», регулярно включаемого в первую тройку самых упоминаемых российских аналитических центров.

Другое дело, что все равно это остается зоной экспериментов, потому что первая попытка урегулирования — Стамбульские соглашения — завершилась неудачей. Безусловно, любой сценарий урегулирования требует взаимных компромиссов, а значит, отказа от удовлетворения наиболее радикальных аппетитов всех сторон. Мы до конца не можем понять, являлись ли первые лица российской власти реальными носителями этих максимально радикальных аппетитов или все-таки это было скорее риторическим приемом. Потому что эти радикальные аппетиты, которые в том числе на верхнем уровне декларировались, никем не подтверждены, но и не дезавуированы.

Кроме того, поскольку и в России, и на Украине есть ощущение наличия некоего запаса прочности в военном отношении, возникает возможность выплеска социальной энергии в процессе примирения или неприятия больших компромиссов. В какой форме эта энергия может выплеснуться, — это уже вопрос предположений. Любые аналогии — в том числе с пригожинским мятежом — весьма условны. Но обычно во время таких больших решений, если энергия социальная накопилась, выплески ее могут происходить, причем по совершенно неочевидным траекториям.

Еще один вопрос. Что приоритетнее для российской власти: достижение большого компромисса, аргументы в пользу которого вполне понятные и сигналы в пользу которого даются, или затягивание, забалтывание ситуации в ожидании того, что энергия Трампа перетечет куда-то еще? Есть масса аргументов в обе стороны.

Есть еще вопрос о том, означает ли это большой конец военной эскалации либо приготовление сил для будущего очередного радикального рывка. Есть вопрос, связанный с тем, что переход на мирные рельсы потребует переконфигурации политической жизни и места отдельных игроков. Есть ли в российской элите игроки, для которых ключевым является не вопрос войны и мира, а их место в будущей системе, и способны ли они в случае чего торпедировать возможные мирные договоренности? Это вопрос тоже имеет право на существование.

— Наверное, есть и вопрос перспектив выполнения мирных соглашений, если они будут заключены?

— Конечно. Есть успешный опыт, о который принято вытирать ноги, — это Минские соглашения. Когда их заключали, к ним был колоссальный скепсис. Тем не менее Минские соглашения, что бы о них сегодня ни говорили, худо-бедно работали 7 лет. Обе стороны воспользовались этим для усиления военных приготовлений. Возможно, украинская сторона более успешно, российская — менее. Надо сказать, что 7 лет — это немалый для политики срок, за который могло многое измениться. Но в целом это успешный кейс, который на тот момент многим казался чудом или, наоборот, был объектом скепсиса, потому что противоречия оказались слишком большие.

Надо учитывать все эти многочисленные переменные и некую неуверенность в том, готовятся ли к мирной жизни недвусмысленно и окончательно, особенно в российском истеблишменте.

Есть и другие переменные. В частности, способность Украины идти на компромисс и уступки. Восприятие в Китае внезапного завершения разворота России на восток, породившие предположения о некоем большом геополитическом альянсе Пекина и Брюсселя. Есть вопрос о том, насколько возможно длительное политическое и личное партнерство с Трампом в силу его личностной специфики.

То есть переменных много, их необходимо называть, но это не разрушает ожиданий на большое чудо. Тем более что природа чудес часто иррациональна.

«Пока фиксируем аргументы в пользу и той, и другой стороны»

«Пока фиксируем аргументы в пользу и той, и другой стороны»

«Части российского социума некомфортно ощущать себя одной из стран, принуждаемых к миру»

— Судя по тому, что вы сказали, можно ли заключить, что кто-то в элитах может выступать против мира из-за угрозы потерять то, что имеет во время войны?

— Я не думаю, что есть какие-то большие интересанты войны, кроме самых идеологизированных слоев. Но будущая мирная конструкция имеет для них не меньшее значение. В конце концов, большинство элит не играли ключевой роли во время принятия решения о войне. Это принималось без них, и адаптация к войне психологическая и политическая была довольно тяжелой.

Есть ли такие игроки или нет, оценить сегодня сложно, любая политическая экспертиза — это анализ возможных рисков. А риски связаны с тем, что следующая конструкция, которая предлагается внутри страны, кому-то кажется хуже предыдущей.

Аналогия не самая удачная, но существует точка зрения, что импульсом к выступлению ГКЧП когда-то было отсутствие части советских лидеров в будущей конфигурации, которая предполагалась при подписании союзного договора в августе 1991 года, что и стало триггером.

Сегодня мы не видим на российской политической сцене игроков, которые готовы играть так серьезно. Но возможный мир, если он состоится, требует серьезного системного политического сопровождения внутри и российского общества, и российского истеблишмента, который сам по себе не является интересантом ни войны, ни мира.

— Переменных действительно много, а контакты Вашингтона с Москвой и Киевом, да и ожидания от них, напоминают американские горки. То возникает ощущение, что мы близки к договоренности, то появляется недоумение, когда США продлевают антироссийские санкции, а на фоне предложения прекратить огонь возобновляют военную помощь Киеву. Почему все происходит именно так?

— Задача, стоящая перед Трампом, — принуждение к миру, естественно, включает в себя принуждение к миру Украины и принуждение к миру России. Россия привыкла в довольно комплиментарном формате прочитывать для себя итоги военных действий, хотя это не единственно возможное прочтение. И, конечно, части российского социума некомфортно ощущать себя одной из стран, принуждаемых к миру. Отсюда появляются все эти шероховатости и необходимость предъявить себе и другим, что все идет как-то иначе, что есть конструкция Москвы и Вашингтона, принуждающая к миру Украину.

— Последний разговор Трампа и Путина длился два с половиной часа, но вместо прекращения огня на 30 суток, как предлагалось после переговоров Вашингтона и Киева, они договорились лишь прекратить удары по энергетическим объектам. А как в целом можно оценить эти переговоры?

— Разговоры о возможном примирении и о возможном компромиссе в последние месяцы перестали в России восприниматься как недопустимые и предательские. С другой стороны, однозначной и недвусмысленной политической воли к урегулированию продемонстрировано на сегодня не было.

Те, кто хочет видеть наличие такой воли, находят подтверждение ее в словах первых лиц России. Те, кто считает: «Не-не, еще рано говорить о примирении», — естественно, видят в оговорках, которые делает Россия, или в размытости результатов телефонного разговора Путина и Трампа свидетельство того, что Москва ситуацию склонна скорее замыливать.

— То есть ничего определенного пока сказать нельзя?

— Мы пока фиксируем аргументы в пользу и той, и другой стороны. Решение границ допустимого, общее социальное ожидание, включая ожидание рынков, какие-то переговорные треки, с одной стороны. С другой — отсутствие признаков того, что картина мира российских руководителей в 2025-м, их представления о прекрасном, радикально изменились по сравнению с 2022–2024 годами.

— Перемены есть в том, что мы все же можем наладить отношения с Западом или в чем-то другом?

— Это отношение к задаче по уничтожению украинской государственности, которая полуофициально звучала. Сегодня на повестке дня встает вопрос о сохранении украинской государственности вопреки аппетитам всех, кто считал Украину недостраной, а украинцев — недолюдьми.

Это первая, символически значимая для пропаганды история, хотя она не критическая, потому что общественное мнение пластично. Тем не менее масштаб мобилизации системы на максимально радикальное решение украинского вопроса был беспрецедентным. Коррекция задачи возможна, но требует предъявления политической воли, чего пока не произошло.

Что касается возможного сближения с Соединенными Штатами, понятно, что концептуально все тоже пластично, потому что российские цели и интересы внешнеполитически никогда не формулировались, а значит, могут легко меняться. В то же время уход от прежней передозировки антиамериканской риторики требует некоторой драматургии, которой, возможно, пока не хватает.

В случае примирения важно побудить в пользу лояльности к этому тренду у идеологически нейтральной части обывателей и тех лоялистов, которые в целом готовы признавать, что власть всегда права. Но при этом они нуждаются в некоторой драматургии, оформляющей эту обновленную лояльность.

«Китай заинтересован в том, чтобы предъявить себя в качестве бенефициара российско-украинского регулирования, и в том, чтобы не быть главной мишенью внешней политики новой администрации Трампа»

«Китай заинтересован в том, чтобы предъявить себя в качестве бенефициара российско-украинского регулирования, и в том, чтобы не быть главной мишенью внешней политики новой администрации Трампа»

«Что касается Пекина, то он никогда не заявлял об одобрении военных действий России на Украине»

— Пытаясь наладить отношения с США, мы действительно разворачиваемся от Китая или он тоже предпринимает аналогичные шаги и выстраивает отношения с Лондоном, Брюсселем? И какая конфигурация нас ожидает? Мы будем балансировать между Вашингтоном и Пекином или опять «дружить» с американцами?

— Что касается Пекина, то он никогда не заявлял об одобрении военных действий России на Украине. Но сейчас там нет публичного одобрения мирного российско-американского трека без участия Китая. Соответственно, дальше возникает вопрос: является ли это молчание органичным для Пекина способом не торопиться комментировать те реалии, которые так или иначе уже сложились? Или это молчание является предгрозовой формой игнора, некоторого бана российско-американской внешнеполитической активности?

Китай заинтересован в том, чтобы предъявить себя в качестве бенефициара российско-украинского регулирования, и в том, чтобы не быть главной мишенью внешней политики новой администрации Трампа.

Пока сигналов в пользу достижения этих целей Пекин не получил, неясна его роль в мирном процессе, нет успешного проекта, показывающего, что китайская политика прежних лет была оправдана и результативна. Нет четких признаков и того, что масштаб хейта со стороны Трампа в отношении Китая снижается. Поэтому в Пекине не торопятся на это реагировать, но их, конечно, интересует свое место в будущей конфигурации. Потому что, если с Россией у США происходит деэскалация, то место главной мишени американской политики становится вакантным, и это тревожно для Пекина.

— А что Европа?

— Осмысляет свое место в реальности. Она понимает, что нынешняя расстановка сил в США, наверное, не последняя, не окончательная. Европа внимательно следит за потенциальными военными рисками и для нее более значим фактор гарантий безопасности, демилитаризации и так далее. Поэтому, если США в сценарии идеалистов гипотетически об Украине могут забыть, то для Европы это все гораздо ближе и чувствительнее.

Это разные комбинации. И мы видим, несмотря на весь скепсис в отношении Европы, который был эти годы, она выступает как единое целое. Несмотря на все противоречия в каждой из стран и всю сложность многосторонних договоренностей, которые возникают, все-таки цельность поведения Европы за последние три года была заметно выше ожидания евроскептиков.

— Однако некоторые разногласия там все-таки возникают. Скажем, позиция Виктора Орбана часто отличается от общеевропейской.

— Позиция Орбана исторически спекулятивная, призванная показать усиление своего места в мире за счет балансирования между игроками. Потому что для самой Венгрии, я думаю, эта тема не является принципиальной.

Скорее всего, для Орбана, как для Эрдогана и Лукашенко, присутствие за столом, участие в урегулировании было более важным внутриполитическом и международным моментом, нежели достижение конкретного результата в пользу той или иной стороны. Эти стороны всегда достаточно пластичны в части компромиссов и разменов.

— Как вы оцениваете события в Турции, где арестован мэр Стамбула и перспективы Эрдогана в связи с этим?

— Эрдоган пользуется тем, что сейчас не до него. В этом плане у него свобода рук довольно большая. Но подобные действия на грани переворота — это всегда эксперимент. Шансов на победу у Эрдогана больше, чем у его оппонентов, но все равно это эксперимент, итоги которого становятся понятны по результатам собственно эксперимента. Поэтому еще вопрос в том, насколько Анкара завязнет или не завязнет в этом кризисе. Пока заинтересованность всех сторон в поддержке Турции вполне очевидна, и в этом плане никто особенно ему ничего не предъявит с той категоричностью, с которой это могло быть предъявлено в другие годы. Но сейчас стоит посмотреть, просчитаны ли действия Эрдогана. То есть речь идет об уверенности в знании, что делать, или все-таки о лавировании, как это было в 2016 году во время попытки госпереворота.

«Зеленский был довольно результативен, нарушая принятые правила игры. Ситуацию вокруг себя он и раньше прогибал. В этом плане украинский лидер остается фигурой не карикатурной»

«Зеленский был довольно результативен, нарушая принятые правила игры. Ситуацию вокруг себя он и раньше прогибал. В этом плане украинский лидер остается фигурой не карикатурной»

«Имеем ли мы дело с Трампом 2.0, который всему научился, либо с тем же самым знакомым нам Трампом»

— Как вы считаете, почему Трамп достаточно быстро остыл после дерзкого разговора с ним Зеленского, в связи с которым вы даже вспомнили сериал «Слуга народа» с эпизодом про психиатра. Может быть, Трамп считает, что Зеленский неадекватен?

— В эпизоде «Слуга народа» психиатр не выступал как медик, а был частью информационного шума. Я думаю, парадокс в том, что Трамп одновременно похож и на Путина, и на Зеленского. Как и Зеленский, он не чужд попыток получить максимальный результат, даже когда многое против тебя. И Зеленский был довольно результативен, нарушая принятые правила игры. Ситуацию вокруг себя он и раньше прогибал. В этом плане украинский лидер остается фигурой не карикатурной.

А какие, собственно, варианты действия у американской администрации существуют? Просто солидаризация с российской стороной, в том числе в интерпретации Зеленского? Она не вполне понятна и для части американского истеблишмента, и для американского общественного мнения. Атмосфера, которая была на встрече в Овальном кабинете, тоже неоднозначна. Когда я у себя в телеграм-канале проводил опрос с вопросом, кто сорвал встречу, Зеленский или Трамп с Вэнсом, у моей аудитории несколько раз менялся лидер по ответам.

Трамп тоже должен чередовать себя как человека, абсолютно нарушающего рамки, с тем, кто соотносит себя с американской политической традицией, системой ценностей, и тем консенсусом, который в американской политике долгое время существовал вокруг украинской политики. И потом, вряд ли интересам США отвечает полная победа России над Украиной. Не очень понятно, что Америка в такой конфигурации вообще получает. Но США заинтересованы в восстановлении отношений с обеими сторонами, и это понятно.

— А мог ли Трамп за дерзость Зеленского его даже зауважать?

— Трампу нужно предъявить результаты. А чередовать лайки и дизлайки — это нормальная часть манипуляции.

— Как думаете, Зеленский пытается переиграть Трампа при помощи европейцев?

— Зеленский учитывает тот фактор, что, с одной стороны, Трамп создал вокруг себя довольно большие ожидания, а с другой — если посмотреть на первый срок президентства Трампа, то во внешней политике его результаты были весьма размытыми. Поэтому вопрос в том, имеем ли мы дело с Трампом 2.0, который всему научился, либо с тем же самым знакомым нам Трампом. Но на этот вопрос, мне кажется, нет пока ответа у наблюдателей ни в США, ни за рубежом. Поэтому Зеленскому приходится учитывать факторы обоих этих Трампов.

— На днях Зеленский вновь заявил, что он против завершения конфликта по линии соприкосновения. Киев не признает российскую юрисдикцию над территориями, которые под контролем России. То есть мы опять упираемся в те же противоречия.

— Обе стороны максимизируют свои позиции. Россия тоже прямо сейчас на полноценное прекращение огня не согласилась. Она настаивает на том, что перемирие выгодно Украине и так далее. Я думаю, что общественное мнение обеих стран исходит из того, что возможности для преодоления конфликта в свою пользу военным путем не исчерпаны. Однозначных свидетельств, что у Украины в военном отношении катастрофа, пожалуй, сегодня нет. Линия соприкосновения достаточно стабильна на протяжении уже почти более двух лет. Длительность кейса Курской области показывает, что уязвимость имеется у обеих сторон. В этом плане обе стороны исходя из этой логики и действуют — максимизировать собственные переговорные позиции и создавать интригу вокруг готовности в принципе пойти на компромисс. И Москва, и Киев это показывают.

— Вы также пишете, что Москве удается решить задачу сдерживания бури и натиска Трампа. А как в целом можно оценивать переговорную стратегию и тактику России, США и Украины?

— Стратегии пока не оформились полноценно, потому что ключевой момент — переговоры России с Украиной — в очном или заочном формате пока не начались. А российская сторона, наверное, воспринимает Трампа как своего рода нейросеть, которой свойственно терять контекст. То есть, когда после 10−15 минут диалога вдруг обнаруживается, что ей надо снова все напоминать. И есть ожидание того, что Трамп перестанет настаивать на том, что для него дело всей жизни — примирение России с Украиной здесь и сейчас. В Москве допускают такую возможность и были бы, наверное, не против. Но прямо не буллят Трампа, не желая оказаться в положении Зеленского в кабинете Трампа и Вэнса. Используется скорее восточная тактика, не очень понятная Трампу, когда отсутствие «нет» не означает «да».

Когда все ждут, что Трамп позвонит, начнется перемирие, обмен пленных «всех на всех», но принципиальных сдвигов не происходит, и все ограничивается хоккейным матчем, то вроде это должно работать на сдерживание попыток нагнетать максимальную скорость и темп. Потому что для российской власти, которая еще со времен ковида, а то и раньше, действует обычно неспешно, неторопливо и подчас демонстрирует некую удаленность от сиюминутной проблематики, наверное, внутреннее повышение темпа воспринимается как чреватое риском собственных ошибок. Поэтому тактика замедления имеет место.

Является ли она индикатором того, что Россия стремится вообще уйти от примирения, либо желанием стать драматургией общественного мнения истеблишмента и что-то себе выторговать, как это было в ходе Минского процесса, или следствием непростого диалога внутри самой себя и стремлением уговорить самих себя на то, что пора остановиться, — все эти объяснения остаются возможными.

«Можно долго друг друга в чем-то обвинять, в срывах, но принципиально политическое решение либо есть, либо нет»

«Можно долго друг друга в чем-то обвинять, в срывах, но принципиально политическое решение либо есть, либо нет»

«Остановка войны будет ударом по тем, кто мечтает однажды бахнуть по всем»

— Как, на ваш взгляд, может продвигаться переговорный процесс в перспективе?

— Есть несколько важных индикаторов. Прекращение огня. Можно долго друг друга в чем-то обвинять, в срывах, но принципиально политическое решение либо есть, либо нет. Обмен пленными всех на всех тоже абсолютно понятная история, вполне уместная в подобных ситуациях. Исторически это было в большей степени требование украинской стороны, чем российской. Но это касается жизней и граждан России.

Внимание к тому, что эти индикаторы как-то себя обозначат или нет, более пристально, чем к тому, что Россия считает своими территориями, сохраняет ли какие-то дальнейшие аппетиты, считает ли легитимной власть Зеленского и так далее.

— Тем не менее вопрос об отстранении Зеленского от власти обсуждается. И Путин периодически повторяет, что Зеленский нелегитимен, что он не имеет права ничего подписывать и так далее. Сдадут ли его украинские элиты или европейцы поддержат?

— Для украинских элит сегодня необходимость сдавать Зеленского неочевидна. Они не исходят из того, что корнем всех проблем в Украине является Зеленский. Собственно, он не воспринимается украинскими элитами как человек, погрузивший страну в войну. Лидер страны оказывается в зоне понятных рисков, связанных с ослаблением позиции Украины на международной арене. С другой стороны, это не тот Зеленский, который пришел на пост президента. Это человек, получивший некоторый опыт и историю успеха на международной арене. Представляется ли психологически допустимой для Зеленского возможность уйти в ситуации, когда все остальные вопросы сняты? Да, представляется. Выглядит ли сегодня ситуация так, что Зеленский уходит и все проблемы с ним ушли? Наверное, нет.

Российская сторона по-прежнему запускает утечки информации о дополнительных притязаниях на территории Украины, неконтролируемые Россией, в самых разных регионах. Сигналов действий, подтверждающих то, что проблемы исключительно в Зеленском, российская сторона пока не предпринимала. Это одно из обоснований непризнания Зеленского, нежели реальные причины. То есть, если нет готовности к перемирию или компромиссам, то всегда можно ссылаться на статус Зеленского. Но ситуация может поменяться. Путин же заявил о поддержке сирийских властей, тоже с не самой простой легитимностью, и нормально.

— При этом вы не исключаете, что Трамп может устать слушать «да, но» и переключится на что-нибудь другое. Это значит, что мы продолжим воевать и все разговоры о мире утекут в песок?

— Это по-прежнему один из сценариев, который отчасти нас вернет к тому, что было в ходе Стамбульского процесса, довольно неожиданного по ожиданиям и очень быстро оказавшегося свернутым по не вполне понятным причинам. Этот сценарий сегодня нельзя отсекать, но в последние недели в российском истеблишменте он перестал восприниматься как самый вероятный. Ощущение, что все это навсегда, конечно, одно время доминировало. А сегодня в истеблишменте более выражена энергия социальных ожиданий, о которых мы говорили. А дальше уже вопрос, насколько это реалистично. Пока, наверное, ожидание близкого завершения независимо от условий — это второй вопрос, по состоянию на середину марта он звучит сильнее, но еще неустойчиво.

— Вы отчасти об этом уже сказали в начале, но я хочу процитировать ваш пост: «Доминировали два настроения: ожидание большой войны и предвкушение скорого мира, фаворита не было». А в чем противоречие? Что мешает завершить одну войну и начать другую, еще более крупную, что предсказывают военные эксперты, говоря о конфликте в Европе, а также между США и Китаем?

— Я думаю, что война между США и Китаем — это все-таки из разряда утопий. А дальше вопрос механизмов гарантий того, насколько принципиальным в ходе возможного компромисса будет тема ограничения сдерживания военных предпочтений России. Пойдет ли об этом речь или до этого не дойдет? Потому что европейская позиция связана с большей тревожностью относительно возможных военных амбиций России из-за возобновления военных действий. Европейские страны никогда не говорили, что войну начала Украина.

Поэтому в любом случае остановка войны будет ударом по тем, кто мечтает однажды бахнуть по всем, потому что за эти годы мы увидели, что применение силы — вещь гораздо более рискованная, чем угроза силой, потому что она обнажает все твои уязвимости. Одно дело — на уровне некоего тимбилдинга радикалов говорить, что мы сейчас берем паузу для, чтобы потом по-настоящему всем показать. Но, с другой стороны, какой-то мечты о великой очистительной войне, за рамками фантазии Александра Проханова, в российском социуме, конечно, нет.

«Тема притязаний Польши, Румынии, Венгрии на западные земли Украины всегда выглядела переоцененной»

«Тема притязаний Польши, Румынии, Венгрии на западные земли Украины всегда выглядела переоцененной»

«Представить массовую эйфорию в случае примирения довольно несложно»

— У нас еще любят называть конкретные даты. Например, многие наблюдатели уверены, что до Нового года мы обязательно договоримся. Насколько это вероятно, на ваш экспертный взгляд?

— Это реалистично.

— Хороший ответ. А что может достаться России, что останется Украине, возьмут ли себе что-нибудь Польша, Румыния, Венгрия и кто там еще претендует на западные земли Украины?

— Тема притязаний Польши, Румынии, Венгрии на западные земли Украины всегда выглядела переоцененной. Я не вижу серьезных признаков этого, по крайней мере в случае, если Украина сохранит некую внутреннюю целостность. Мы видим, что цельность Украины после утраты контроля над частью территории скорее выросла, чем размылась.

Понятно, что Украина тоже существует в режиме сверхмобилизации. Но какой она выйдет из войны? Будет ли цельное ощущение того, что она выстояла и удержалась в ожидании «плана Маршалла» или, наоборот, она будет разобранной и деморализованной, где противоречия выйдут на первый план? Это тоже переменная. Существует масса экспертов, которые с уверенностью говорят в пользу того или иного сценария. Но на самом деле пока нет модели Украины, которую мы получаем.

Понятно, что Россия заинтересована скорее в ослабленной Украине, хотя сам факт сохранения украинской государственности имеет символически большое значение, даже несмотря на цену этого сохранения. Вопрос о границах скорее технический. История войн показывает, что самой понятной является фиксация реального военного расклада сил и манифестирование обеими сторонами сохранения прежних границ и декларация намеренно отстаивать эти границы невоенными средствами. Но пока ни Москва, ни Киев публично такую схему поддержать не готовы, хотя она выглядит самой логичной.

— Разговоры о завершении конфликта действительно слышны повсюду. Как вы оцениваете этот энтузиазм в российском обществе?

— Запрос на мир в российском обществе, безусловно, существует. Хотя вслух он старается себя не называть. Запрос на мир долгое время был подавлен и непонятно вообще, возможна ли его легализация или опубличивание. Но представить массовую эйфорию в случае примирения довольно несложно. Тотальной ненависти к западному миру у российского обывателя все же нет. История о многовековом противостоянии — одна из возможных интерпретаций, против которой люди не имеют особого противоядия и не высказывают возражения.

Не сложнее доказать, что многовековым противником России был Китай (даже если в реальности это не совсем так). История как раз о тревожности с Китаем в части поколений тоже памятна, хотя не находится в актуальной сегодня повестке. Поэтому некоторый запрос на возвращение к внутренней проблематике, конечно, в социуме существует, но он никак не артикулируется, не выражен, подавлен и маскируется под всякими допустимыми фразами о том, что власть должна повернуться ближе к народу.

— А запрос на победу в случае мирных договоренностей, непонятно пока на каких условиях, будет удовлетворен?

— Я думаю, что социальные слои общества, которые готовы признать победой любую формулу мира, весьма значительны.

— В случае чего мы будем наблюдать за матчами команд НХЛ и КХЛ?

— Опять же, был старый советский анекдот, что построение коммунизма в 1980 году заменили Олимпийскими играми. То есть такие примеры в истории были, но пока все-таки остаются сферой гипотез, хотя и более осязаемых, чем полгода назад.

Внимание!

Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.

Подробнее

Комментарии 16

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.